"Борьба САМБО" (www.sambo.spb.ru) 10 ноября 2004 год

Сергеев Прокоп, e-mail

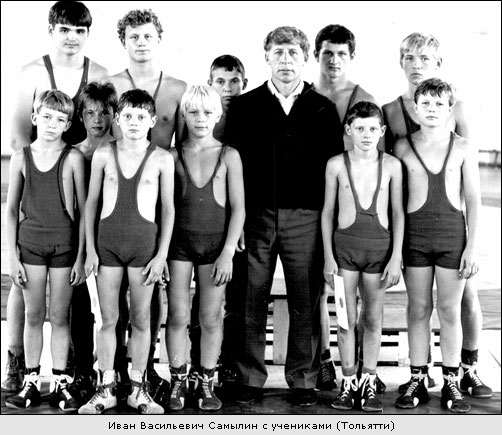

Иван Самылин, тренер, человек, Учитель

Тольяттинское обозрение, 5.11.2004

Электронная редакция: www.sambo.spb.ru

Cтатья публикуется в авторской редакции (без сокращений).

Два года назад ушел из жизни один из самых заслуженных жителей нашего города Иван Васильевич Самылин. Его вклад в воспитание мужской половины тольяттинцев переоценить невозможно. Через его руки прошли тысячи подростков, многие из его учеников стали известными и даже знаменитыми людьми. Но большинство, разумеется, простых людей. И для всех них он сумел стать не только тренером по вольной борьбе, но и учителем, человеком, на которого хотелось быть похожим. Два года назад ушел из жизни один из самых заслуженных жителей нашего города Иван Васильевич Самылин. Его вклад в воспитание мужской половины тольяттинцев переоценить невозможно. Через его руки прошли тысячи подростков, многие из его учеников стали известными и даже знаменитыми людьми. Но большинство, разумеется, простых людей. И для всех них он сумел стать не только тренером по вольной борьбе, но и учителем, человеком, на которого хотелось быть похожим.

Сначала немного о борьбе, как виде спорта. Борцы шутят: это в футбол играют, а мы на ковре — боремся! Действительно, борьба один на один заставляет предельно напрягать все физические и духовные силы, потому что и противник делает то же самое!

Сегодня модно стало связывать различные виды единоборств с тем успехом, которого добиваются их представители в так называемых «боях без правил». Как говорил председатель ассоциации каскадёров России в 2003 году в программе Б.Ноткина на ТВЦ, борцам (греко-римлянам и вольного стиля) остальные — боксёры, каратисты, кикбоксёры — не могут противостоять. Борцы их всех быстро побеждают. Он занимался организацией «боёв без правил» и видел это. Потому что после начальных нескольких ударов наступает фаза сближения, захваты, борьба, и тут «ударники» совсем беспомощные перед борцами. А борцам ничего не стоит также наносить удары, как боксёры, сила у них есть. Поэтому в «боях без правил», например, не-борцы проигрывают борцам, и вынуждены срочно изучать борьбу, чтобы противостоять. И те, кто идёт в единоборства типа айкидо, карате, бокса теряют время. Если бы были развиты секции борьбы, они бы заменили все единоборства. Так вот — ни выдающиеся боксеры, ни представители ныне столь популярных многочисленных восточных единоборств (приемы которых легче освоить, чем выговорить названия!) не могут в таких боях участвовать, игнорируя основательную борцовскую подготовку, уповая на «силу кулака и точность удара». В то время, как свидетельствует практика, хорошему борцу довольно войти в захват, чтобы выключить противника, недостаточно владеющего навыками борьбы, до совершенно беспомощного положения.

В стороне от широкого внимания публики остался любопытный факт, что основатель и король лиги боевых искусств, японец Акира Маеда, в 1999 году бросил вызов на бой без правил выдающемуся российскому борцу греко-римского стиля Александру Карелину. Этот бой должен был стать прощальным для Акиры Маеда и поэтому он очень долго подбирал себе соперника. Первоначально Акира планировал провести бой против Майка Тайсона, абсолютного чемпиона в тяжелом весе среди боксеров-профессионалов, но после отказа американца по весьма уважительной причине, появилась кандидатура Карелина. Александр согласился на эту схватку, просто для того, чтобы понять, стоит ли вообще заниматься этим делом. В итоге Карелин, временами щадя репутацию именитого противника, уверенно победил и сделал для себя вывод, что заниматься этим делом не стоит. А ведь Карелин борец греко-римского стиля, в котором приемы разрешено проводить только выше пояса. Вольная же борьба включает в себя все приемы греко-римской, добавляя в багаж спортсменов борьбу ног во всех вариациях захватов... И поэтому изо всех видов единоборств арсенал вольной борьбы — самый грозный. Эффектные удары руками-ногами, разящие наповал, действительно «имеют место быть», но это либо в кино, либо между разными по классу противниками. Когда встречаются примерно равные по весу и физической силе соперники, победу одержит тот, кто наиболее умело распорядится своими физическими ресурсами. Именно в вольной борьбе, ограничивающей спортсменов лишь в нанесении телесного ущерба, раскрывается вся физическая мощь, заложенная природой в организме человека. Недаром, когда эмоции в коллективных спортивных состязаниях бьют через край, а их участники, забыв про мяч (или шайбу!), бесшабашно схлестываются друг с другом, комментаторы оценивают действия стихийных поединщиков в эпитетах вольной борьбы.

Тщетны попытки описать во всех нюансах захватывающий ход поединков на ковре. Увы! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Впрочем, для того чтобы оценить по достоинству происходящее на ковре, нужно вживиться в ход борьбы почти наравне с участниками. Резкие, отрывистые движения, парадоксальные перемещения по ковру... Даже действия, получившие высшие судейские баллы, требуют определенных знаний для оценки красоты. Иногда карусель приемов, демонстрируемая участниками, столь стремительна, что судьи не успевают разобраться, где был прием, а где — контрприем. Эффектности это не убавляет, зато сколько поводов для некомпетентного или даже предвзятого судейства! Поэтому борьбу нужно просто любить, и не за высокие достижения наших олимпийцев, очки и медали. Борьба уходит корнями глубже тех времен, когда человек смог оборонять себя первыми орудиями. Альтернативой ей мог быть, разве что, способ быстро скрыться, убежать. Клод ван Дамм однажды в своем телеинтервью замечательно отшил жаждущих описания реальных смачных мордобоев: «Не было у меня стычек с хулиганами, потому что хорошо бегаю.» Тщетны попытки описать во всех нюансах захватывающий ход поединков на ковре. Увы! Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Впрочем, для того чтобы оценить по достоинству происходящее на ковре, нужно вживиться в ход борьбы почти наравне с участниками. Резкие, отрывистые движения, парадоксальные перемещения по ковру... Даже действия, получившие высшие судейские баллы, требуют определенных знаний для оценки красоты. Иногда карусель приемов, демонстрируемая участниками, столь стремительна, что судьи не успевают разобраться, где был прием, а где — контрприем. Эффектности это не убавляет, зато сколько поводов для некомпетентного или даже предвзятого судейства! Поэтому борьбу нужно просто любить, и не за высокие достижения наших олимпийцев, очки и медали. Борьба уходит корнями глубже тех времен, когда человек смог оборонять себя первыми орудиями. Альтернативой ей мог быть, разве что, способ быстро скрыться, убежать. Клод ван Дамм однажды в своем телеинтервью замечательно отшил жаждущих описания реальных смачных мордобоев: «Не было у меня стычек с хулиганами, потому что хорошо бегаю.»

Легендарные поединки знает каждый, хотя борьба была разных уровней. Бой Давида с Голиафом был из разряда «цель оправдывает средства». Отрубить голову с плеч великана, не предусмотревшего защитить себя в поединке шлемом, внешне эффектно, но поучительно лишь для Голиафов: никто не станет меряться с великанами силой тела в бою, цена которому — жизнь. Тем более — при решающем влиянии на исход битвы народов. Кстати, Илья Муромец тоже не стал дожидаться после художественного свиста Соловья-Разбойника, когда же тот спустится с древа, да и сразиться в открытом бою с русским богатырем. Разумеется, используя для борьбы, как истый сын Востока, приемы тхеквондо «пешего против конного». Вместо этого Илья зарядил «калену стрелу в лук разрывчатый», да и нанес шалому свистуну весьма серьезное физическое увечье, «выбив правый глаз со косицею».

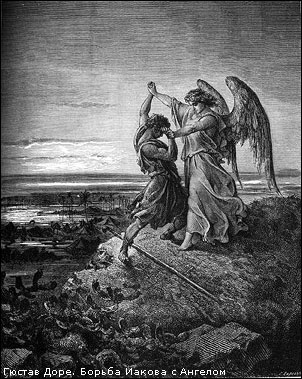

И, пожалуй, самый знаменитый из поединков приводится на страницах Библии в сюжете, где Иаков боролся с ангелом и был ранен в бедро. Многие мастера живописи пытались отобразить эту борьбу, и если сакральный смысл каждым вкладывался примерно один и тот же: получение благословения свыше через одоление собственных слабостей, то вот позы борцов явно отражали представление художников о технике борьбы. Например, у Гогена Иаков настолько плотно и грамотно захватил ногу соперника, что столпившимся зрителям кажется — только при помощи крыльев ангелу удается сохранить равновесие. Зато у Доре Иаков уподоблен ребенку, кинувшемуся на отца, который шутя удерживает несмышленыша за кисти. А вот Рембрант не преминул продемонстрировать красоту и мощь тел борцов в обоюдоостром захвате, где все решают доли секунды, противоборство же длилось долгую ночь... И, пожалуй, самый знаменитый из поединков приводится на страницах Библии в сюжете, где Иаков боролся с ангелом и был ранен в бедро. Многие мастера живописи пытались отобразить эту борьбу, и если сакральный смысл каждым вкладывался примерно один и тот же: получение благословения свыше через одоление собственных слабостей, то вот позы борцов явно отражали представление художников о технике борьбы. Например, у Гогена Иаков настолько плотно и грамотно захватил ногу соперника, что столпившимся зрителям кажется — только при помощи крыльев ангелу удается сохранить равновесие. Зато у Доре Иаков уподоблен ребенку, кинувшемуся на отца, который шутя удерживает несмышленыша за кисти. А вот Рембрант не преминул продемонстрировать красоту и мощь тел борцов в обоюдоостром захвате, где все решают доли секунды, противоборство же длилось долгую ночь...

На Востоке все так или иначе связанное с единоборствами несет на себе печать духовного, высшего смысла, выходящего за рамки того, что мы наблюдаем в поединках бойцов. И это духовное начало может быть передано только от человека человеку, от Учителя — ученику.

Образцов тому на прошедшем недавно в Тольятти II Международном юношеском турнире по вольной борьбе «Памяти И.Самылина» было предостаточно. Нагляднее, как обычно, были случаи связанные с поражениями борцов. Например, хороший уровень физической и технической подготовки показал Юрий С., средневес из Актау (Казахстан), но проиграл на предварительной стадии в упорном поединке будущему чемпиону. Правила позволяют продолжить борьбу за призовое место среди тех, кто точно также потерпел неудачу лишь единожды. И Юра, одержав две победы в красивом, атакующем стиле, по праву заслужил бороться в полуфинале. Однако на ковер ему предстояло выйти еще не до конца восстановившись от предыдущих схваток, в то время как его соперник по полуфиналу, успешно пройдя предварительный этап, отдыхал. Но кто бы подсказал парню, как равномерно распределить силы и какими техническими действиями довести свою полуфинальную схватку до победы. Вместо этого получилась вариация на тему ироничной песенки В.Высоцкого о боксере, выигравшем бой благодаря тому, что противник упал, лишившись сил («...мне руку поднял рефери, которой я не бил!»). Было вовсе не смешно, когда парень в отчаянии схватился за голову и казнил себя последними словами. Думается, слова ободрения зрителя его предыдущих поединков были для него слабым утешением...

Именно в умении из разгрома выковать будущие победы и состоит в немалой степени талант тренера. Учителя. Был тому очень показательный пример, когда обидное поражение в поединке, за звание чемпиона в наилегчайшем весе среди младших, потерпел тольяттинский борец, уступавший противнику и по физической силе и по опыту. Но надо было видеть, с каким азартом гонял он по ковру своего более грозного соперника, заставляя обороняться и тянуть время до спасительного окончания схватки! И все-таки проиграл... Мальчишка уже готов был казнить себя вплоть до высшей меры: бросить занятия борьбой. Его тренер не стал тратить время на пустые утешения, а нашел несколько простых, но очень доходчивых для кризисного момента слов: «Если ты бросишь тренироваться, я перестану считать тебя мужчиной». Парень готов был тут же вернуться на ковер и начать «работу над ошибками». Так же немногословен и точен был в решающие минуты жизни своих учеников Иван Самылин.

На церемонии закрытии турнира с напутственным словом к призерам соревнований обратился президент федерации борьбы Приволжского округа Виктор Волохин. В частности, он сказал: «Ребята! Занимаясь усердно борьбой, вы имеете возможность достичь тех же успехов в жизни, что и присутствующие здесь в качестве гостей воспитанники Ивана Васильевича Самылина...»

Действительно, достигнутые жизненные успехи, прошедших в юности (кстати спорткомплекс в котором Самылин работал тренером с 1974 по 1996 год, так и назывался — «Юность») физическую и моральную закалку на ковре под руководством Ивана Васильевича, впечатляют: тут и специалисты и руководители высокого ранга. Все верно. Но следует учитывать, что успехи в спорте, обеспечивая ранний взлет, вовсе не гарантируют победного продвижения в жизни, неудачный выбор профессии, спутника жизни, может напрочь перечеркнуть стартовые достижения. Более того, горечь разочарования вдвойне опасней для того, кто познал раннюю славу. Скольких прекрасных спортсменов сурово наказала жизнь вне спорта, только лишь потому, что кругозор их наставников ограничивался пределами спортивного зала, а поддержка оказывалась лишь до тех пор, пока росли спортивные результаты! Самылин относился к той когорте тренеров, которые в ученике, прежде всего, видели не очередного рекрута для армии спортсменов, а растущую личность, для которой спорт должен стать опорой в его дальнейшей человеческой жизни.

Собравшиеся на встречу по случаю открытия турнира бывшие ученики Самылина, многих из которых можно смело назвать его воспитанниками, с ностальгией рассказывали о годах активных занятий вольной борьбой и тепло отзывались о своем наставнике. Один из воспитанников Самылина рассказал, что по совету Ивана Васильевича прекратил занятия борьбой, поскольку приходилось разрываться между учебой в институте и серьезными тренировками для поддержании спортивной формы на мастерском уровне. Послушался — не прогадал! И чувствовал, что это тяжкий выбор был не только для него, но и для тренера...

Ворожищев Юрий, один первых соратников Самылина, рассказывал, как в 1975 году проводился семинар ведущих тренеров по вольной борьбе в г. Ленинграде. Был в группе весьма колоритный тренер из Дагестана, так вот он во время посещения спортзала смастерил ременную петлю, затянул ею пудовую гирю, нагнулся , взял свободный конец ремня в зубы и ... приподнял гирю над полом! Более того, не обращая внимания на восхищенные возгласы «Вот этт да!», раскачал продольно сей импровизированный маятник и, молниеносным разгибом туловища, забросил его за спину! Потом озорно глянул на слегка оторопевших товарищей, мол, слабо?! К довершению всего, в наступившей тишине достал вилку (алюминиевую), щелкнул зубами как кусачками и лишил ее зубцов. Не растерявшийся Самылин ответил достойно: безо всяких хитростей подошел к перекладине и подтянулся на ней 3(три!) раза 1 (одной!!) рукой. И даже неизвестно, какое из качеств в этом моменте сказалось больше: его феноменальная сила или... скромность. Дело-то в том, что и на юбилее, в 60 лет, Иван повторил точь-в-точь тот же трюк. Можно лишь догадываться в какой степени он мог «утереть нос» любителям блеснуть удалью четверть века назад! Дагестанец после этого Ивана шибко зауважал и оба стали друзьями, а будучи уязвлен глубже, чем шуточным ответом, вряд ли стал расположен всею душой к волжскому богатырю.

В гневе Самылина его ученики почти никогда не видели, но вот Александру Требину однажды «крупно повезло». Случилось это на тольяттинском турнире, в преддверии присвоения ему статуса международного в 1989 году, переименованном из «Волжских зорь» в «Самарское знамя». Первым организатором этого турнира и всех последующих был Иван Васильевич. Проведение спортивных турниров в эпоху перестройки, тем более, детско-юношеских, требовало сверхчеловеческого напряжения ото всех участников Оргкомитета, а уж про руководителя и говорить нечего. Ни минуты покоя, постоянное ощущение, что еще чуть-чуть — и все пропало! Самылин не только все собранные силы и средства бросал на ликвидацию сыплющихся, как из ящика Пандоры бед, но и, в буквальном смысле, готов был отдать собственную рубашку.

Так случилось, что у одного из представителей команд не оказалось положенного протоколом галстука — Иван Васильевич отдал свой. Надо же было такому совпасть, что именно этот представитель на время проведения турнира стал злым гением для Александра Требина, уже выполнившего в ту пору норматив «мастер спорта СССР» и по сему задействованного в качестве судьи соревнований.

Уткнувшись в кипу бумаг и лихорадочно вникая в скачущие цифры результатов схваток, Александр настолько часто видел перед собой беснующийся галстук, вкупе с гортанными воплями о засуживании над раскалывающейся от шума головой, что не раз был уже готов был намотать нахальный лоскут на кулак и сказать его обладателю на ухо «пару ласковых». Но все когда-нибудь кончается. Завершился, турнир, гости разъехались и можно было неспешно подвести итоги в тиши враз опустевшей «Юности». Однако, пришедши наутро первым в тренерскую, Александр в одежном шкафу узрел тот самый памятный галстук. С чувством глубочайшего удовлетворения галстук принадлежавший (как казалось) ненавистному крикуну был препровожден в мусорную корзину... В отличном настроении Требин быстро покончил с делами и ушел. Когда его вызвал Самылин и ровным голосом спросил, не знает ли Саша, кто это галстук в корзину выбросил, то было уже ясно, и ЧЕЙ это галстук, и что вопрос — чисто риторический. Честно признавшись в содеянном, Александр ждал громов и молний. Еще бы, такой повод после нервотрепок последних дней! Но Иван Васильевич сначала внимательно выслушал сбивчивый рассказ мстителя-фетишиста, а потом... потом расхохотался! Таков он был... Подобную черту в характере даже трудно назвать отходчивостью, он попросту не давал в себе накапливаться злости... Только, пожалуй, ему было под силу на протяжении стольких лет бессменно руководить организацией самого крупного в Поволжье юношеского турнира и не предполагая, что когда-то он будет назван его именем.

Патриарх борьбы самбо, Иван Прокофьевич Песоцкий, рассказывал, что в 1979 году Иван Самылин стал его тольяттинским крестником в турнире по вольной борьбе. Патриарх борьбы самбо, Иван Прокофьевич Песоцкий, рассказывал, что в 1979 году Иван Самылин стал его тольяттинским крестником в турнире по вольной борьбе.

В спортклубе «ВАЗ» необходимо было для командного зачета успешное выступление в городских соревнованиях по вольной борьбе. Стали уговаривать Песоцкого. Главной сложностью для 51-летнего мастера спорта и семикратного чемпиона РСФСР по самбо, оказался «всего лишь 1 разряд по вольной борьбе» (а скажут-то — мастер спорта!) и ... метрические данные, но тезка поддержал, и будущий неоднократный чемпион мира по самбо среди ветеранов, впервые за 30 лет снова вкусил все прелести борьбы не только без оружия, но и без куртки. Почтение после этого стало взаимным...

Право, наш город заслуживал, чтобы мощные течения различных видов борьбы слились воедино и взаимно обогатили друг друга не только в отдельных поединках. На сабантуях, в народном виде борьбы «куреш», встречаются и самбисты, и дзюдоисты, и греко-римляне, и вольники. Побеждает сильнейший согласно правилам, но обогащают арсенал приемов и выигрывают от этого все. Переиначив пословицу, можно сказать, что хорошего борца стиль не испортит. Иван Самылин это знал и наибольшее внимание уделял становлению борцовского характера. Потому его ученик, Владимир Антонов, выполнил норматив также и мастера спорта по самбо. Другой ученик, Александр Петров, являясь кандидатом в мастера спорта по вольной борьбе, выполнил норматив мастера спорта международного класса по рукопашному бою... Вячеслав Лякин не только продублировал свое звание мастера еще и по самбо, но и становился победителем международных конкурсов по культуризму. Несмотря на то, что демонстрируемая им красота тела обеспечивалась не декоративно вскормленным холеным мясом, а мощными мышцами, взращенными на борцовском ковре!

Воспитанников Самылина, посвятивших свою деятельность развитию вольной борьбы, можно перечислять долго. Почти все, добившиеся весомых достижений, начиная с первого выполнившего норматив «Мастер спорта СССР» Геннадия Баранова, стали ему ближайшими помощниками в подготовке борцов, подраставших им на смену. Даже избрав иное поприще, многие из них приняли самое деятельное участие в организации турнира памяти Ивана Самылина. Особенно большую роль сыграла Федерация вольной борьбы города Тольятти во главе с Валерием Анатольевичем Капраловым. Она не только дружно поддержала идею проведения турнира, но и включилась в деятельность для расширения его международного статуса. Следует отметить, что самые именитые в спортивном отношении государства на сегодня — это страны СНГ, поэтому препятствием сбора в Тольятти команд из Западной Европы или Америки станет отнюдь не дальняя дорога , а опасения их участников не пробиться в число призеров...

Не вдаваясь во все сложности человеческих отношений, о жизни Ивана Васильевича даже по незамысловатому известному высказыванию о главных жизненных целях мужчины: вырастить сына, дерево и построить дом, можно заключить многое... О том, какого он вырастил сына, видно уже по тому вкладу, который тот внес в дело, которому отец посвятил жизнь. Мало кто возьмется собрать средства и взвалить на себя тяготы проведения международного юношеского турнира в нынешнее время, жесткое ко всему, что не сулит материальных выгод. А сын не только в первых рядах среди спонсоров и организаторов турнира, который носит имя его отца, но и, в память о нем, Дмитрий Иванович Самылин учредил благотворительный «Именной фонд Ивана Самылина в «Общественном Фонде Тольятти, с целью популяризации и развития вольной борьбы, создание условий для развития детско-юношеского спорта, культивирования здорового образа жизни у подрастающего поколения, воспитания чувства патриотизма и любви к Родине.

Если образно подойти к тому, что вкладываем мы в понятие Дерево, то могучим деревом, имеющим 34 годовых кольца, можно назвать деятельность Ивана Самылина на посту тренера. А еще сказать, сравнивая каждого воспитанника с молодым деревцем, что «годовые кольца», заложенные в них Самылиным-наставником, явились для многих броней, не давшей сердцевине превратиться в труху и ставшей стержнем, помогшем выстоять в жизненных невзгодах. Каждое из поколений борцов, прошедших школу Самылина, становилось, своего рода «Братством кольца». Это можно было видеть на тех нечаянных встречах, которым так кстати поспособствовал проведенный турнир. Немолодые уже люди, встретив товарищей по славным дням совместных тренировок и соревнований, светлели лицами... И расправлялись плечи, стряхивая годы, и становилось видно, как крепки они еще телом и не властны над душами годы…только и слышно было: «А помнишь, как ты ... А помнишь, как он... Нет, этот прием я даже сейчас в два счета сделаю! Не веришь?! А вот приезжай во вторник в ДЮСШ-5, предметно потолкуем...» И ведь иногда собираются, по вторникам, чтобы «тряхнуть стариной». Конечно, изменились правила, нет прежней гибкости, а выносливость борца достаточная, чтобы выдержать (кажущиеся зрителю скоротечными!) 6 минут схватки, достижима лишь при ежедневных тренировках. Но они выходят на ковер и в 30, и в 40 лет, и даже старше. Это возвращает им ощущение юности...

А вот «построить дом»... Дом... Не будет преувеличением сказать, что спорткомплекс «Юность» стал для Ивана Васильевича, вторым домом. Теплым был и семейный очаг Самылиных, дочь Елена рассказывала, что любовь и заботу отца она попросту не замечала. Как не обращаем мы внимание на Солнце. Зачем? Оно же всегда есть! И лишь когда во время гражданской панихиды к ней начали подходить знакомые и не очень, и даже вовсе незнакомые люди, и говорить, кем являлся для них ее отец, какую большую роль играл в их жизни, сколь был незаменим, она вдруг острой болью осознала, в отраженном уже от них отблеске души своего отца, какая невосполнимая утрата на нее обрушилась...

В далеком ныне 68 году прошлого века (и даже тысячелетия), прибыл Иван Самылин в город Тольятти. Приехал вместе с семьей и первое, что он сделал — это напечатал в типографии и расклеил практически во всех учебных заведениях объявления , в которых под эффектной борцовской картинкой сообщалось об открытии секции вольной борьбы. Наплыв желающих стать похожими на борцов, изображенных на объявлении, по нынешним меркам был немыслим, приходилось устраивать отсев, чтобы в помещение бывшей котельной вместило наиболее достойных из жаждущих.

Удивительнейший симбиоз возник между приехавшим в Тольятти на год раньше Виталием Александровичем Гройсманом и Самылиным. Безо всяких обид они разрешали переходить акробатам в борцы и борцам — в акробаты. Очень интересно рассказывал Виталий Александрович о первой встрече с Иваном Васильевичем и долгих годах дружбы. Котельная завода СК стала их общей кузницей кадров, причем неизвестно, как бы сложилась судьба Самылина-тренера, если бы Виталий Александрович не протянул бы ему руку помощи. Ведь кроме энтузиазма и багажа знаний у Самылина ничего не было. Гройсман рекомендовал его в спортклуб завода СК по своему первому впечатлению: «Сильный, красивый, скромный парень с добрым взглядом. Надо помочь!» По себе зная, как тяжело начинать «с первого колышка», предложил совместно использовать и инвентарь, и помещение, стоившее немалых усилий в переоборудовании для занятий с группами акробатов. А ведь для самого Виталия Александровича это была четвертая за год попытка обрести постоянное место для акробатов, прежде чем удалось найти понимание и приют на заводе СК. Тем не менее — поделился. Более того, как имеющий уже некоторый тренерский опыт и профессиональные медикофизиологические знания, Виталий Александрович помогал и советом, и делом. Вряд ли столь быстрым был рост мастерства борцов, если бы Иван не внял совету-предложению проводить с ребятами ежедневные тренировки. В то время так тренировали только пловцов (плавать раньше, чем ходить) фигуристов, гимнастов и... акробатов. Был в их отношениях один момент ярко показывающий, насколько щепетилен был Иван даже в том положении, которое сложилось на первых порах. Дело в том, что спортивные маты он брал взаймы на время проведения тренировок у акробатов. И каждый раз импровизированный ковер собирался перед занятиями и разбирался после. Ни разу за 4 года Иван Васильевич не нарушил этого условия. Только когда они перебрались в отстроенный спорткомплекс «Юность» и таскать с этажа на этаж пудовые маты стало сущей каторгой, удалось добиться (опять же, при активной поддержке Гройсмана) покупки борцам своего ковра в 1974 году. Долгие годы продолжалась их крепкая дружба...

И как же горько было Виталию Александровичу, что опоздал выставленный в его клинике диагноз Ивану Самылину. Четвертая степень была неоперабельна. «Четверочка...» — грустнопрофессионально, между двумя затяжками сигареты, сказал Виталий Александрович — «Удивляюсь... Иван даже никогда не курил...». Как врач подтвердил, что для Ивана Васильевича страшным ударом явилась в 1996 году потеря возможности продолжать воспитывать в стенах «Юности» будущих борцов. Делу всей его жизни был нанесен непоправимый урон... Тяжелое заболевание, сокрушившее могучий организм этого уникального человека, уходит корнями в тот гнетущий для него период депрессии, когда был вынужден уйти на пенсию находясь в расцвете своего тренерского таланта...

Разговор с Виталием Александровичем, очень многое сделавшем для развития спорта не только в Тольятти но и в СССР, воспитавшему чемпионов мира, не мог не затронуть нынешнее бедственное положение в спортивном воспитании и привитии здорового образа жизни с детства. Те, кто обвиняет спорт в том, что, мол, он развивает агрессию, ставят все с ног на голову. Наоборот, спорт дает возможность выхода спонтанно накапливаемой энергии (которая, будучи неуправляемой, грозит перерасти в агрессию ) в наиболее мирной и приемлемой для общества форме. Прошедшие спортивную закалку характеры сломить нелегко, и чаще всего, именно они берут на себя роль лидеров, активно решающих проблемы нашей жизни. И, в зависимости от того, как сложится судьба, бывшие напарники могут оказаться и по разную сторону баррикад. По иронии судьбы, то, что человеку помогло выжить в нечеловеческих условиях, в жизни обычной может вывести на иную тропу.

ЭПИЛОГ

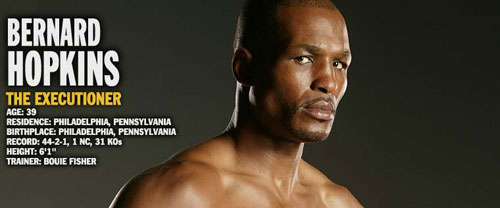

В СпортЭкспресс от 5.10.04 описан примечательный случай из жизни профессионального американского боксера Бернарда Хопкинса.

Вначале юный Бернард дрался не только на улице. Он ходил в боксерский зал, и у него были неплохие шансы на то, чтобы попасть в олимпийскую сборную 1984 года, однако после очередной криминальной истории он в 17 лет получил срок, по продолжительности почти равнявшийся всей его содержательной жизни. Правда, ему оставили шанс выйти из тюрьмы через четыре с половиной года в случае примерного поведения. Хопкинс вспоминал: «Едва ты попадаешь в тюрьму, как все тамошние акулы начинают ждать, что ты как-то выдашь свой страх...» В соответствии с нашим русскошансонным менталитетом любой уголовник, оказавшийся за решеткой, считает себя жертвой. В его несчастье виноват кто угодно, кроме него самого, от семьи и школы до жертвы, которая имела наглость подвернуться в неудачный момент и тем самым подставила его, бедного. В общем, Таганка, зачем сгубила ты меня... Нечто подобное есть и в американском уголовном менталитете. Но к Хопкинсу это не относилось: «Не виню никого, кроме себя, за то, что я и моя семья оказались в такой ситуации. Может быть, общество и поставило капканы на моем пути, но раз я в них попал, значит, сам виноват. Когда тебя берут за совершенное тобой преступление, ты не думаешь ни о ком, кроме себя. Затем ты начинаешь думать о людях, которых подвел, например, о своей матери. Но главное — это когда до тебя, наконец, доходит, что тот, кого ты запугал и ограбил, тоже человек, что он тоже чей-то сын, брат или отец. В тюрьме я понял: чтобы быть крутым, не обязательно быть негодяем».

За четыре с половиной года заключения Хопкинс ни разу не дал себя в обиду и ни разу не получил взыскания. Он знал, что выйдет из тюрьмы, и знал, чем будет заниматься: «Бокс был моим лучшим лекарством. Он спас мой разум. Тренируясь, я как одержимый бегал кругами по тюремному двору и повторял снова и снова: Когда-нибудь я выйду отсюда. Когда-нибудь я стану чемпионом». А для начала он стал чемпионом Грейтфордской тюрьмы, где отбывал свой срок, в среднем весе, а потом победителем нескольких тюремных турниров штата Пенсильвания. В 1987 году Хопкинс освободился и, как он сам говорит, «ни разу даже не сплюнул на землю с тех пор». Вместо того чтобы снова стать преступником, он стал посудомойщиком в отеле. Свет еще не видывал посудомойщика с таким телосложением и таким ударом, но это не мешало ему хорошо делать свою новую работу в течение нескольких лет. Одновременно он возобновил занятия боксом. После нескольких любительских боев в октябре 1988 года Хопкинс провел свой первый профессиональный поединок и неожиданно проиграл. Однако бывший чемпион Грейтфордской тюрьмы сделал из этого только один вывод: надо подучиться. Спустя 7 лет , с третьей попытки Хопкинс стал чемпионом мира в среднем весе по версии IBF и выполнил обещание, которое когда-то дал себе, бегая по тюремному двору. Хэппи энд... А что было бы если судьба не предоставила Хопкинсу такого выбора? Очень вероятно он и дальше пошел по жизни утверждая право лидера кулаком и без перчаток.

Умеющий постоять за себя воспитанник Ивана Самылина вполне мог избрать путь служения обществу, уйдя в органы правопорядка. И встретить по другую сторону баррикад своего бывшего напарника, умеющего постоять только за себя... К сожалению именно у последнего случая гораздо большего шансов получить широкую огласку. Но ставить на мужественные виды спорта, воспитывающие бойцовские качества, клеймо асоциальности — это стыдливое прикрытие беспомощности, нежелание предпринять усилия что-либо изменить к лучшему. И делая все для горожан в плане физического здоровья, что в его силах, Виталий Александрович Гройсман все-таки в конце разговора недвусмысленно дал понять, что его диагноз детскому спорту России — «четверочка». Неоперабельно... Он вправе так жестко говорить, потому что хорошо знает и умеет делать свое дело.

Трудно судить, кто лучше послужил Родине, правозащитник Сахаров или Сахаров-физик. Нужны были оба... Но ведь не обязательно требовать высших жертв в вопросах, как нам обустроить Россию в отдельно взятом месте. Так ли уж обременительно для городской казны создать нормальную обстановку для продуктивной работы, выделить десяток-другой дотаций тренерскому составу, занимающемуся с детьми за такие гроши и в таких условиях, что впору называть их тренерами общественниками? А уйдут они — из досуга сотни детей исчезнет спорт, и хорошо, если у родителей найдутся деньги устроить ребенка в платный кружок или секцию. А если нет? Тогда очень и очень плохо, потому что, вкупе с материальным неблагополучием, неизрасходованная с пользой энергия выплеснется агрессией. Против всех. И чествуя Ивана Самылина, нужно бы в первую очередь оценить его вклад как созидателя общества. На таких людях держится человечное, им нужно помогать, их нужно беречь, увы, сами за себя они локтями пробиваться не станут. Будем помнить и будем помогать идущим следом Ивана Самылина...

Викторов Андрей

«Дедушка» русского САМБО

Российская газета, #173 / 13.09.2002

Электронная редакция: www.sambo.spb.ru

Недавно семикратный чемпион РСФСР по борьбе самбо 74-летний тольяттинец Иван Прокофьевич Песоцкий в шестой раз кряду завоевал «золото» на чемпионате мира среди ветеранов.

"Борьба САМБО" (www.sambo.spb.ru) 10 ноября 2004 год

|